模型结构

TimesNet

Model( (model): ModuleList( (0-1): 2 x TimesBlock( (conv): Sequential( (0): Inception_Block_V1( (kernels): ModuleList( (0): Conv2d(16, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1)) (1): Conv2d(16, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (2): Conv2d(16, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2)) (3): Conv2d(16, 32, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3)) (4): Conv2d(16, 32, kernel_size=(9, 9), stride=(1, 1), padding=(4, 4)) (5): Conv2d(16, 32, kernel_size=(11, 11), stride=(1, 1), padding=(5, 5)) ) ) (1): GELU(approximate='none') (2): Inception_Block_V1( (kernels): ModuleList( (0): Conv2d(32, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1)) (1): Conv2d(32, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (2): Conv2d(32, 16, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2)) (3): Conv2d(32, 16, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3)) (4): Conv2d(32, 16, kernel_size=(9, 9), stride=(1, 1), padding=(4, 4)) (5): Conv2d(32, 16, kernel_size=(11, 11), stride=(1, 1), padding=(5, 5)) ) ) ) ) ) (enc_embedding): DataEmbedding( (value_embedding): TokenEmbedding( (tokenConv): Conv1d(7, 16, kernel_size=(3,), stride=(1,), padding=(1,), bias=False, padding_mode=circular) ) (position_embedding): PositionalEmbedding() (temporal_embedding): TimeFeatureEmbedding( (embed): Linear(in_features=4, out_features=16, bias=False) ) (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False) ) (layer_norm): LayerNorm((16,), eps=1e-05, elementwise_affine=True) (predict_linear): Linear(in_features=96, out_features=192, bias=True) (projection): Linear(in_features=16, out_features=7, bias=True) )

🔴 单独 摘出 TimesNet调试时,会提示

|

|

- 解决:

删除 require=true

🔴 查看模型参数

❌

|

|

理由: 只接收一个参数

✅ 使用:

① 安装库 ② 导入库 ③使用

|

|

实例:

|

|

🔵 初始化模型,然后输入 input_data 即可

|

|

关于这个输出,有两点想说

① 模型参数数量分析,会很多吗?

②数据的流动过程

现就第二点开始说明

数据的流动过程

- 首先这里的编号怎么理解:

表示 模型层级结构 , 如

第一个数字:表示层的深度(depth level)

1 表示顶层模块

2 表示第二层(嵌套在顶层模块内)

3 表示第三层(嵌套在第二层模块内)

依此类推

第二个数字:表示在该深度层级的索引

例如,1-4 表示在第一层深度中的第四个模块

- 1-4 第 1 层的第 4 个模块

- 2-3 第 2 层的地三个模块

- 接下来是

(recursive),这个参数别管了, 大概就是控制参数计算的,不懂,不重要 - 描述数据流动过程

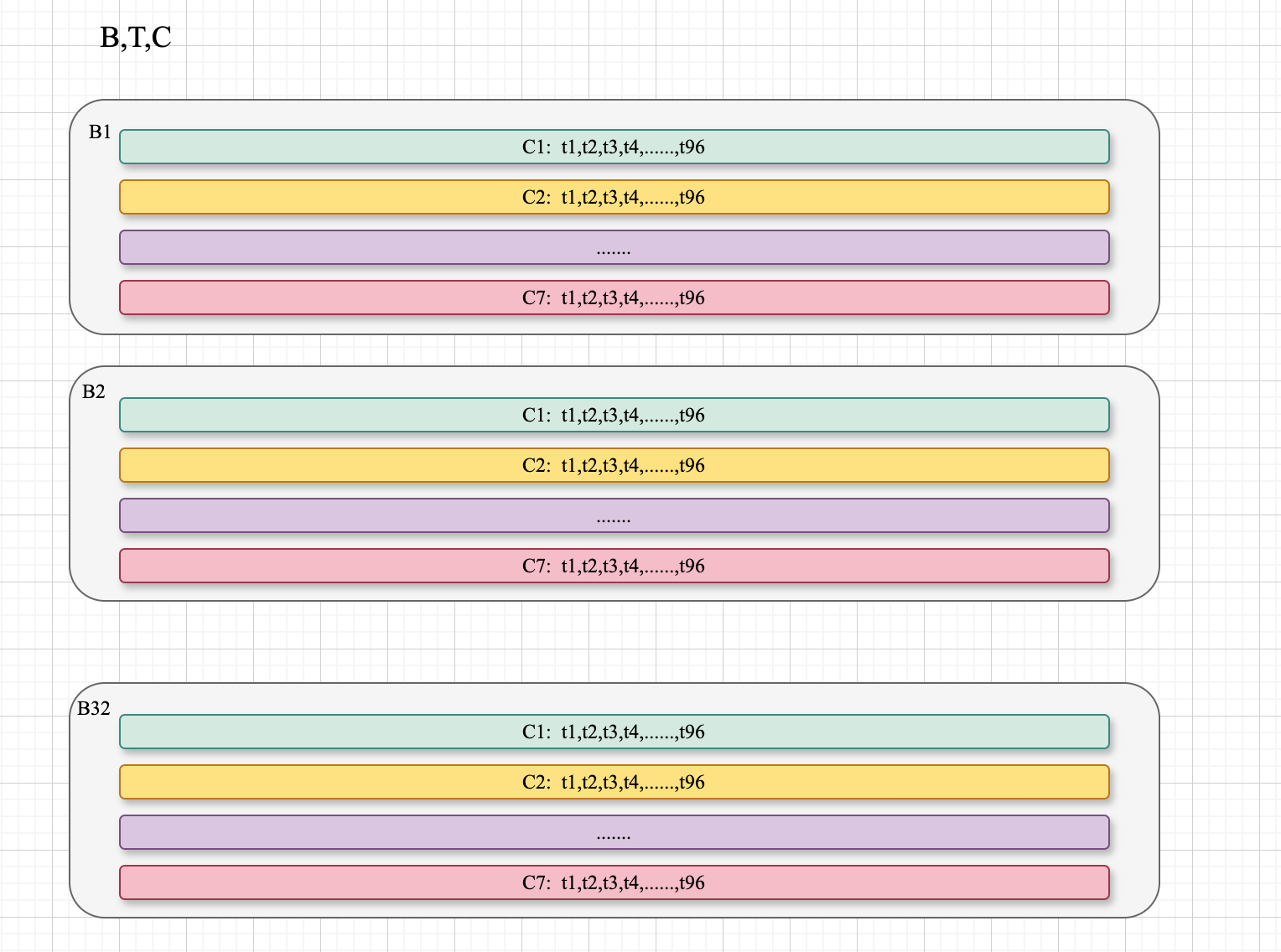

输入数据

- x_enc: [32, 12, 7] (批大小, 序列长度, 特征维度)

- x_mark_enc: [32, 12, 4] (时间特征)

- x_dec: [32, 24, 7] (解码器输入)

- x_mark_dec: [32, 24, 4] (解码器时间特征)

DataEmbedding层

将输入数据 [32, 12, 7] 通过三种嵌入转换为 [32, 12, 512]:

- TokenEmbedding: 特征嵌入,使用Conv1d (7→512)

- TimeFeatureEmbedding: 时间特征嵌入,线性层 (4→512)

- PositionalEmbedding: 位置编码 (固定编码)

第一个Linear层

- 变换数据形状为 [32, 512, 36],这里36 = 12(输入长度) + 24(预测长度)

TimesBlock层 (第一个)

- 处理数据保持形状 [32, 36, 512]

- 内部包含多个Sequential模块,分别处理不同频率模式

- Sequential模块: [32, 512, 6, 6]、[32, 512, 18, 2]等表示不同的分解视图

LayerNorm层

- 对TimesBlock输出进行归一化,形状不变 [32, 36, 512]

TimesBlock层 (第二个)

- 进一步处理特征,形状仍为 [32, 36, 512]

- 包含不同的频率分解视图

最后的LayerNorm和Linear

- 最终Linear层将形状从 [32, 36, 512] 转换回 [32, 36, 7]

- 最终输出取前24个时间步,得到 [32, 24, 7]

参数分析

|

|

经过以上分析, 这个模型需要至少8GB显存的GPU才能有效训练,考虑到模型本身需要约6.2GB内存, CUDA运行时和其他系统开销需要额外内存, 若需更快训练,可考虑使用更大批量,需要更多显存, 12亿参数的模型规模较大,训练和部署都需要强大硬件支持.

注意这里的例子是使用的是 [32,12,7] → [32,24,7], 因为用 [32,96,7]→[32,720,7] 我的电脑直接内存不足.

所以我让 gpt 帮我分析了一下 [32,96,7]→[32,720,7] 这种情况的参数量

▶️ 主要影响因素:

输入+输出序列总长度从36(12+24)增加到816(96+720),增加了约22.7倍 TimesBlock中的频率分解处理将处理更长的序列

估计参数量:约 26-30亿参数

▶️ 内存占用预估:

参数存储:约10-12 GB

总训练内存:约15-18 GB

▶️ 计算资源需求

显存需求:至少20GB显存的GPU

训练时间:比原始配置慢3-5倍

推理速度:单次推理可能需要更多计算资源

这段的意思就是想说,这个模型太大了.

进入forcast forward

|

|

首先进行标准化

|

|

- 计算每个特征在时间维度上的均值(维度1)

- keepdim=True 保持维度形状 [batch_size, 1, features]

- detach() 分离梯度计算,均值不参与反向传播

- 从原始输入中减去均值,使数据均值为0

- 计算去均值后数据的标准差

- unbiased=False 使用n而非n-1作为除数

- 1e-5 添加小常数防止除零错误

- 将数据除以标准差,使各特征标准差为1

形状变化 :

注意以下的演示参数

|

|

means = x_enc.mean(1, keepdim=True).detach()x_encB,T,7→mean dim=1 → B,1,7(按列求导) mean 的形状x_enc = x_enc - means形状不变B,T,7stdev形状 B,1,7x_enc /= stdev形状不变 还是B,T,7

作用:

① 实例归一化 ② 相对模式变化

- 处理非平稳性:减轻时间序列中趋势和尺度变化的影响

- 实例归一化:每个批次独立归一化,适应不同样本的分布特性

- 聚焦相对变化:模型可以专注于学习序列的相对变化模式

- 提高数值稳定性:避免不同尺度特征导致的训练不稳定

第一步:标准化,后面第二步 ,数据嵌入

|

|

- 经过

self.enc_embedding以后, 数据维度从 [B,T,7]→[B,T,512] enc_out = self.predict_linear经过 predict_linear 形状 [B,T,512] → [B,T+P,512]

第一步, 标准化

第二步,embedding

第三步, predict_linear 不懂

第四步, for 循环

|

|

这里 self.layer = 2

下一句 enc_out = self.layer_norm(self.model[i](enc_out))

先看 这里的 self.model[i] 是这么个东西:

|

|

这个 TimesBlock 是个 (conv)的model Sequential,有三层

(0)层是 inception_Block_V1

(1)层是激活函数

(2)层也是 inception_Block_V1

- 看这里的

(conv): Sequential小括号和跟着的东西

TimesBlock 类中通过 self.conv 定义了一个命名子模块

|

|

也就是说 (conv): Sequential 的解释

模块名(

(子模块名称): 子模块类型(

子模块内容 )

)

🌈 也就是说 (conv) 表示这是 TimesBlock 类中的一个名为 “conv” 的子模块,而非函数调用的括号

上面是 TimesBlock 的 conv 层的定义 名字叫 conv, 类型是一个 Sequential

再看,这里 Sequential 的(0)层没有一个专门的名字,就是 (0)层,类型是 Inception_Block_V1 使用一个新的类定义的

同理,(1) 层也没有一个专门的名字,就是(1)层,类型是 GELU(),是pytorch 的官方类型

(2)层也是,没有专门的名字,就是 (2) 层,类型同样是自定义的 Inception_Block_V1

继续 自定义的 Inception_Block_V1 的内部定义

我们只从打印出来的 model 看

|

|

补充一下:

- torch.info 可以看 模型的输入和输出

from torchinfo import summary

|

|

- print(model) 可以看模型的定义,全部是操作,

查看模型参数和完整的模型结构:

点击展开

Using GPU Args in experiment: Namespace(activation='gelu', anomaly_ratio=0.25, augmentation_ratio=0, batch_size=32, c_out=7, channel_independence=1, checkpoints='./checkpoints/', d_conv=4, d_ff=2048, d_layers=1, d_model=512, data='ETTh1', data_path='ETTh1.csv', dec_in=7, decomp_method='moving_avg', des='test', device=device(type='cuda', index=0), devices='0,1,2,3', discdtw=False, discsdtw=False, distil=True, down_sampling_layers=0, down_sampling_method=None, down_sampling_window=1, dropout=0.1, dtwwarp=False, e_layers=2, embed='timeF', enc_in=7, expand=2, extra_tag='', factor=1, features='M', freq='h', gpu=0, gpu_type='cuda', inverse=False, is_training=1, itr=1, jitter=False, label_len=48, learning_rate=0.0001, loss='MSE', lradj='type1', magwarp=False, mask_rate=0.25, model='TimesNet', model_id='test', moving_avg=25, n_heads=8, num_kernels=6, num_workers=10, p_hidden_dims=[128, 128], p_hidden_layers=2, patch_len=16, patience=3, permutation=False, pred_len=24, randompermutation=False, root_path='./data/ETT/', rotation=False, scaling=False, seasonal_patterns='Monthly', seed=2, seg_len=96, seq_len=12, shapedtwwarp=False, spawner=False, target='OT', task_name='long_term_forecast', timewarp=False, top_k=5, train_epochs=10, use_amp=False, use_dtw=False, use_gpu=True, use_multi_gpu=False, use_norm=1, wdba=False, windowslice=False, windowwarp=False) =============================================================================================== Layer (type:depth-idx) Output Shape Param # =============================================================================================== Model [32, 24, 7] -- ├─DataEmbedding: 1-1 [32, 12, 512] -- │ └─TokenEmbedding: 2-1 [32, 12, 512] -- │ │ └─Conv1d: 3-1 [32, 512, 12] 10,752 │ └─TimeFeatureEmbedding: 2-2 [32, 12, 512] -- │ │ └─Linear: 3-2 [32, 12, 512] 2,048 │ └─PositionalEmbedding: 2-3 [1, 12, 512] -- │ └─Dropout: 2-4 [32, 12, 512] -- ├─Linear: 1-2 [32, 512, 36] 468 ├─ModuleList: 1-5 -- (recursive) │ └─TimesBlock: 2-5 [32, 36, 512] -- │ │ └─Sequential: 3-3 [32, 512, 6, 6] 599,800,832 │ │ └─Sequential: 3-4 [32, 512, 18, 2] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-5 [32, 512, 4, 9] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-6 [32, 512, 9, 4] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-7 [32, 512, 1, 36] (recursive) ├─LayerNorm: 1-4 [32, 36, 512] 1,024 ├─ModuleList: 1-5 -- (recursive) │ └─TimesBlock: 2-6 [32, 36, 512] -- │ │ └─Sequential: 3-8 [32, 512, 6, 6] 599,800,832 │ │ └─Sequential: 3-9 [32, 512, 4, 9] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-10 [32, 512, 1, 36] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-11 [32, 512, 12, 3] (recursive) │ │ └─Sequential: 3-12 [32, 512, 2, 18] (recursive) ├─LayerNorm: 1-6 [32, 36, 512] (recursive) ├─Linear: 1-7 [32, 36, 7] 3,591 =============================================================================================== Total params: 1,199,619,547 Trainable params: 1,199,619,547 Non-trainable params: 0 Total mult-adds (T): 6.91 =============================================================================================== Input size (MB): 0.05 Forward/backward pass size (MB): 1432.94 Params size (MB): 4798.48 Estimated Total Size (MB): 6231.47 =============================================================================================== Model( (model): ModuleList( (0-1): 2 x TimesBlock( (conv): Sequential( (0): Inception_Block_V1( (kernels): ModuleList( (0): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1)) (1): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (2): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2)) (3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3)) (4): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(9, 9), stride=(1, 1), padding=(4, 4)) (5): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(11, 11), stride=(1, 1), padding=(5, 5)) ) ) (1): GELU(approximate='none') (2): Inception_Block_V1( (kernels): ModuleList( (0): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1)) (1): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (2): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2)) (3): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3)) (4): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(9, 9), stride=(1, 1), padding=(4, 4)) (5): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(11, 11), stride=(1, 1), padding=(5, 5)) ) ) ) ) ) (enc_embedding): DataEmbedding( (value_embedding): TokenEmbedding( (tokenConv): Conv1d(7, 512, kernel_size=(3,), stride=(1,), padding=(1,), bias=False, padding_mode=circular) ) (position_embedding): PositionalEmbedding() (temporal_embedding): TimeFeatureEmbedding( (embed): Linear(in_features=4, out_features=512, bias=False) ) (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False) ) (layer_norm): LayerNorm((512,), eps=1e-05, elementwise_affine=True) (predict_linear): Linear(in_features=12, out_features=36, bias=True) (projection): Linear(in_features=512, out_features=7, bias=True) )

理由 : summary 会对模型进行一次完整的前向传播以获取每一层的输出形状

使用:

|

|

just my code=True 在两处设置,怎么找这里的设置?

小虫子>下拉框>添加配置

|

|

timeBlock forward

算了,什么都不说了.直接看 TimeBlock forward 把

emm init 是这样的

|

|

主体就是 self.conv = nn.Sequential 用 sequential定义的 (conv) 变量名

可是来看到 forward

|

|

算了 先看形状变化把

|

|

这里奇怪的点在于 不管是直接打印 print(model) 还是 torchinfo summary 都没有出现这一部分 FFT_for_Period

随手补充

主要原因,① **函数而非模块**:FFT_for_Period 是一个普通的 Python 函数,不是 nn.Module 的子类 ②**非模型参数**, 它在 forward 方法中被调用,但不是通过 self. 引用的组件③ **无可训练参数**:该函数没有需要训练的参数,只是一个变换操作 PyTorch 模型摘要工作原理, print(model) 和 torchinfo.summary() 只会显示继承自 nn.Module 的组件, 作为模型属性(通过 self.xxx 方式)注册的层,包含可训练参数的组件

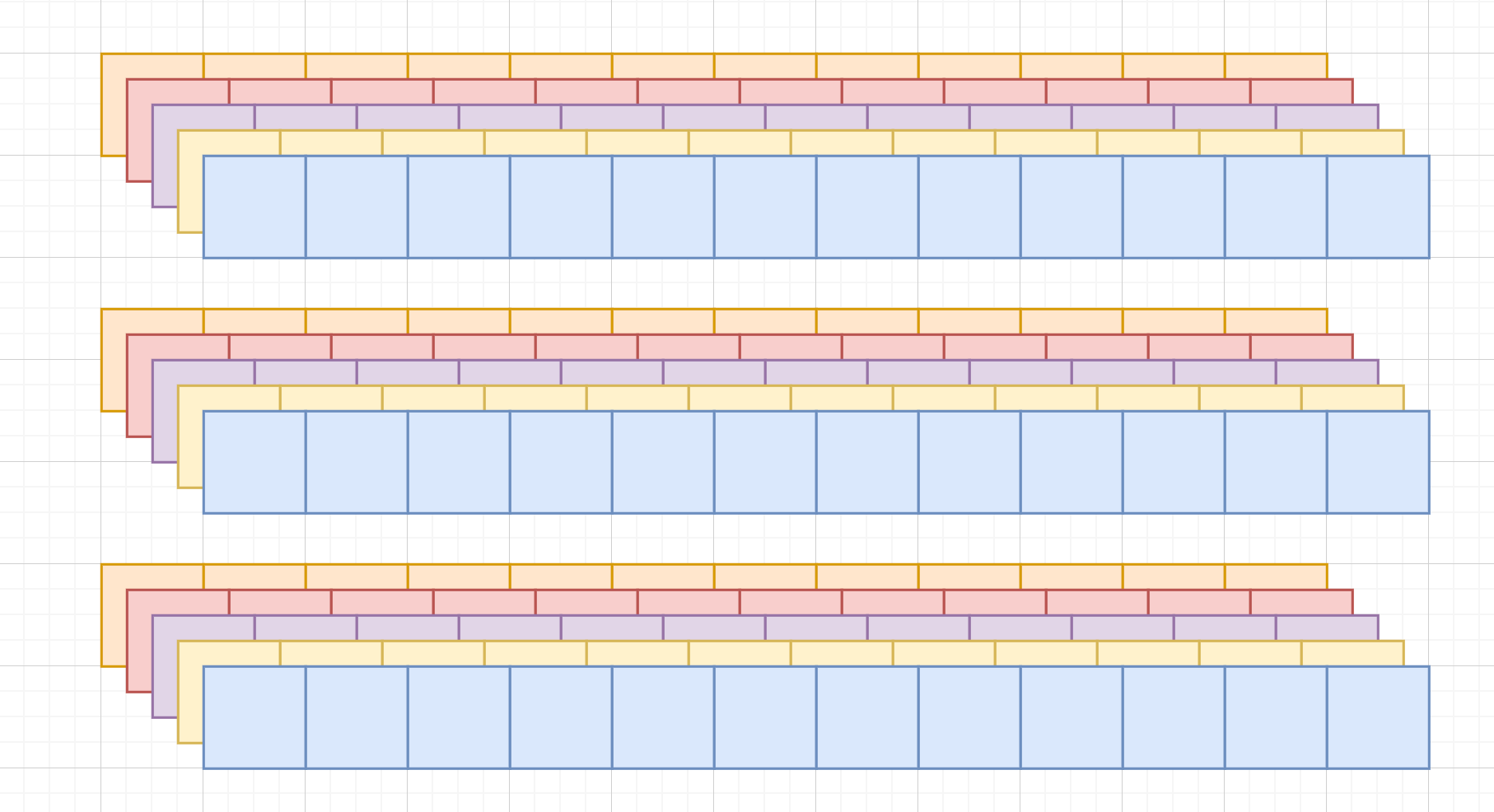

输入 : x.shape = [32,36,512] self.k=5

随手补充

self.predict_linear的定义是Linear(in_features=12, out_features=36, bias=True) 所以 从 [32,12,512] 变成 [32,36,512]

步进,就是这样的定义:

FFT_for_Period

|

|

1️⃣ 第一句 xf = torch.fft.rfft(x, dim=1)

x.shape=[32,36,512] → torch.fft.rfft → xf.shape=[32,19,512]

抽象化 [B,T+P,C] → [B,(T+P)//2+1,C]

第二句 frequency_list = abs(xf).mean(0).mean(-1)

(实例讲解) xf.shape=[32,19,512] ->abs(xf)->[32,19,512] -> mean(0) ->[19,512] 沿着拿个维度求 mean,哪个维度变成 1,这里 没有保留维度,所以直接变成了 2 维. -> mean(-1) -> [19]

(抽象化讲解)

输入

xf = torch.fft.rfft(x, dim=1)的结果:

形状:[B, T//2+1, C],其中B是批量大小,T是时间长度,C是特征数

类型:复数张量,包含振幅和相位信息

含义:时间序列x在频率域的表示

处理过程

步骤1:计算频率幅度: abs(xf)

- 操作:计算每个复数元素的绝对值(幅度)

- 结果形状:依然是[B, T//2+1, C]

- 含义:每个频率分量的能量大小,丢弃了相位信息

- 数学表示:|FFT(x)|

步骤2:批次维度上的平均

abs(xf).mean(0)

- 操作:在维度0(批次维度)上取平均值

- 结果形状:[T//2+1, C]

- 含义:所有批次样本在每个频率、每个特征上的平均能量

- 效果:减少个体样本波动,获取整体频率特性

步骤3:特征维度上的平均

abs(xf).mean(0).mean(-1)

- 操作:在维度-1(特征维度)上取平均值

- 结果形状:

[T//2+1]- 含义:所有批次、所有特征在每个频率上的平均能量

- 效果:得到不依赖于具体特征的频率重要性评分

输出

frequency_list是一个一维张量:

形状:[T//2+1]

内容:每个频率点的重要性评分(平均能量)

索引:从低频到高频排序,索引0对应直流分量(0频率)

用途:用于后续选择能量最大的k个频率点

关于torch.fft.rfft(x, dim=1)的补充阅读笔记

①

随手补充: 复数张量,包含振幅和相位信息

xf复数分解后的单个元素是 复数,是说这里的 19 ,具体来说就是每个数=a+bi 那就会问了,哪个是振幅,哪个是相位信息 嗯,振幅=\sqrt{a^2+b^2} 相位=arctan(b/a)

随手补充 关于 DFT 离散傅里叶变换的浅薄理解

如果我们有 720 个小时的数据,根据一个定理,我们最多识别的周期是...(最高可识别频率:根据奈奎斯特定理,对于N=720个采样点,最高可识别频率为f_{max} = N/2 = 360,最短可识别周期:T_{min} = 720/360 = 2小时) DFT 就是说计算这 720 小时是一个 2\pi 的可能性,也就是 T=720;转 2 个 2\pi 的可能性,也就是 T=360的可能性,这里的可能性用振幅表示 更专业的术语描述: 傅里叶变换是频率描述的语言,可是我们最直观的理解是周期性语言,所以刚开始接触是很别扭的 1️⃣ 对于长度为720小时的时间序列数据,基本频率:f₁ = 1/720 (每720小时完成一个完整周期),对应周期:T = 720小时 2️⃣ 谐波频率: f₂ = 2/720 = 1/360 (每360小时完成一个周期) → T = 360小时 f₃ = 3/720 = 1/240 (每240小时完成一个周期) → T = 240小时 f₄ = 4/720 = 1/180 (每180小时完成一个周期) → T = 180小时 ...以此类推 3️⃣ 最高可识别频率:根据奈奎斯特定理,对于N=720个采样点,最高可识别频率为f_{max} = N/2 = 360; 最短可识别周期:T_{min} = 720/360 = 2小时 ===================================

随手补充:关于奈奎斯特定理

意思就是 如果有 720 个小时的数据,那么÷2=360 ,也就是最多能识别到的周期是 360 个,每个周期=2 小时 ===================================

- 三角函数展开形式 $x(t) = a₀ + ∑[aₖcos(2πkt/N) + bₖsin(2πkt/N)]$ , 优点:物理意义明确,直接反映了信号中各频率的振荡成分

- 复指数展开形式,利用欧拉公式$e^{jθ} = cos(θ) + j·sin(θ)$,可以将三角函数形式改写为更紧凑的复指数形式:$x(t) = ∑Xₖe^{j2πkt/N}$ , 其中$Xₖ$是复数系数。优点:数学表达更简洁,便于理论分析和推导

- 直接复数表示: 是计算机实现中最常用的形式, $Xₖ = ∑x(n)e^{-j2πkn/N}$, 每个$Xₖ$可以表示为:$Xₖ = |Xₖ|e^{jφₖ}= |Xₖ|(cos(φₖ) + j·sin(φₖ))$ , $|Xₖ|$是幅度(振幅),表示该频率分量的能量, $φₖ$是相位角,表示该频率分量的时间偏移, 优点:直接对应FFT算法的输出,用于编程实现

⑤更准确的理解:

DFT 就是说计算这 720 小时是一个 2\pi 的可能性,也就是 T=720;转 2 个 2\pi 的可能性,也就是 T=360的可能性,这里的可能性用振幅表示

DFT与周期识别的关系, 在处理720小时的时间序列数据时,DFT(离散傅里叶变换)确实是在测量不同周期模式在数据中的存在强度:

- 基本频率:f₁ = 1/720(每720小时完成一个周期)

这对应于整个序列长度的周期T=720

- 二次谐波:f₂ = 2/720 = 1/360(每360小时完成一个周期)

对应周期T=360

- 更高谐波:f₃, f₄, …对应更短的周期T=240, T=180, …

“可能性"这个词不太精确,更准确的说法是:

振幅(幅度)表示该周期模式在原始数据中的贡献强度或能量

振幅越大,表明该周期模式在数据中越显著

好了,我再说一遍,好像更懂了

就是,有 720 个小时的数据,傅里叶假设这串数据是分别由 T=720,T=360,T=180,T=….,T=720/360 (奈奎斯特定理) 的三角函数构成,三角函数的基本构成,振幅,相位,频率 $Asin(2\pi f \times t + \phi)$ 你这样写不好看,人家都是 $sin + cos$ 的形式 ,总之,意思是这样的,现在 $f$ (T 有,f 就有) 有了, 这是一些正交基,然后你就一个个衡量每个周期(频率)的贡献度,也就是 A,

对于长度为N=720的离散时间序列,傅里叶级数的标准表示是:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{N/2} [a_k \cos(2\pi k t / N) + b_k \sin(2\pi k t / N)]$$其中:

- $a_0$ 是直流分量(平均值)

- $a_k$ 是第k个频率的余弦分量系数

- $b_k$ 是第k个频率的正弦分量系数

- $k$ 对应频率索引,关联到周期 $T = N/k$

周期与频率的对应关系

对于720小时的数据,主要周期及其对应的频率索引:(这是编程出的图的横坐标)

| 频率索引(k) | 周期(T=720/k) | 物理含义 |

|---|---|---|

| 1 | 720小时 | 整个序列为一个完整周期 |

| 2 | 360小时 | 两个完整周期(如每15天一个循环) |

| 3 | 240小时 | 三个完整周期(如每10天一个循环) |

| 4 | 180小时 | 四个完整周期(如每周期循环,一周≈168小时) |

| 24 | 30小时 | 24个完整周期(接近每天循环,一天=24小时) |

| … | … | … |

| 360 | 2小时 | 奈奎斯特频率限制(最高可识别频率) |

傅里叶系数的计算

对于任意频率索引k:(这里的 $\frac{2}{N}$ 是归一化系数)

$a_k = \frac{2}{N}\sum_{t=0}^{N-1}x(t)\cos(2\pi kt/N)$

$b_k = \frac{2}{N}\sum_{t=0}^{N-1}x(t)\sin(2\pi kt/N)$

系数告诉我们每个频率分量的强度

$$X_k = \sum_{t=0}^{N-1}x(t)e^{-j2\pi kt/N}$$$X_k = \frac{N}{2}(a_k - jb_k)$ 当 $k \neq 0, k \neq N/2$

$|X_k| = \frac{N}{2}\sqrt{a_k^2 + b_k^2}$ 是幅度

还是举个例子,说明 720 小时的数据中,T=360周期($f=\frac{1}{360}$)存在的强度:

$a₂ = (2/720)·∑x(t)·cos(2πt/360),从t=0到t=719$

$b₂ = (2/720)·∑x(t)·sin(2πt/360),从t=0到t=719$

嗯,就是这样的.

对于周期T=360的分量,对应频率索引k=N/T=720/360=2,因此该周期的贡献是:

$a₂cos(2π·2·t/720) + b₂sin(2π·2·t/720) = a₂cos(2πt/360) + b₂sin(2πt/360)$

再看一遍傅里叶展开的三角函数形式 (k从 $0$ 变到 $360$ ( 奈奎斯特定理 ))

$x(t) = a₀ + ∑[aₖcos(2πkt/N) + bₖsin(2πkt/N)]$

$a_0+[a_1\cos(2\pi f_1 t) + a_1 \sin(2 \pi f_1 t)] + {a_2\cos(2\pi f_2 t) + a_2 \sin(2 \pi f_2 t)}+...+$

$f_1 = \frac{1}{720}$

$f_2 = \frac{1}{360}$

最后一个是 $\frac{1}{2}$

也就是所有傅里叶展开最后一个频率都是 $\frac{1}{2}$

傅里叶展开中的频率上限解析

在离散傅里叶变换(DFT)中,对于任何长度的数据序列,最高频率确实始终是 $\frac{1}{2}$。这是数字信号处理中的一个基本原则。

为什么最高频率总是 $\frac{1}{2}$?

这与奈奎斯特采样定理直接相关:

- 对于采样周期为1的离散信号:

- 最高可识别频率为每个样本0.5个周期

- 用归一化频率表示就是 $f_{max} = \frac{1}{2}$

- 对于长度为N的信号:

- 可以识别的频率分量有 $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1$ 个

- 频率索引k从0到$\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$

- 对应的归一化频率为 $f_k = \frac{k}{N}$

- 最高频率为 $f_{max} = \frac{\lfloor N/2 \rfloor}{N} \approx \frac{1}{2}$

在N=720的具体例子中

| 频率索引(k) | 归一化频率(f=k/N) | 物理含义 |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 直流分量(平均值) |

| 1 | 1/720 | 基频(整个序列一个周期) |

| 2 | 2/720 = 1/360 | 第二谐波 |

| … | … | … |

| 360 | 360/720 = 1/2 | 最高频率(奈奎斯特频率) |

这就是为什么傅里叶展开的最后一个频率总是 $\frac{1}{2}$ - 它代表每两个样本点完成一个完整周期的分量,这是离散采样信号能表示的最高频率。

嗯,再读一遍这句话: 每两个样本点完成一个周期

继续看这个函数

|

|

xf = torch.fft.rfft(x, dim=1) 这句的解释已经很透彻了

第一句,输入 BTC,在时间步维度上进行 DFT,输出 [B,T//2+1,C]

不过这里更准确的话,应该是 T+P

现在第二句,frequency_list = abs(xf).mean(0).mean(-1), 求均值,先 B 维度上求,然后 C 特征维度上求,最后只留下时间步维度

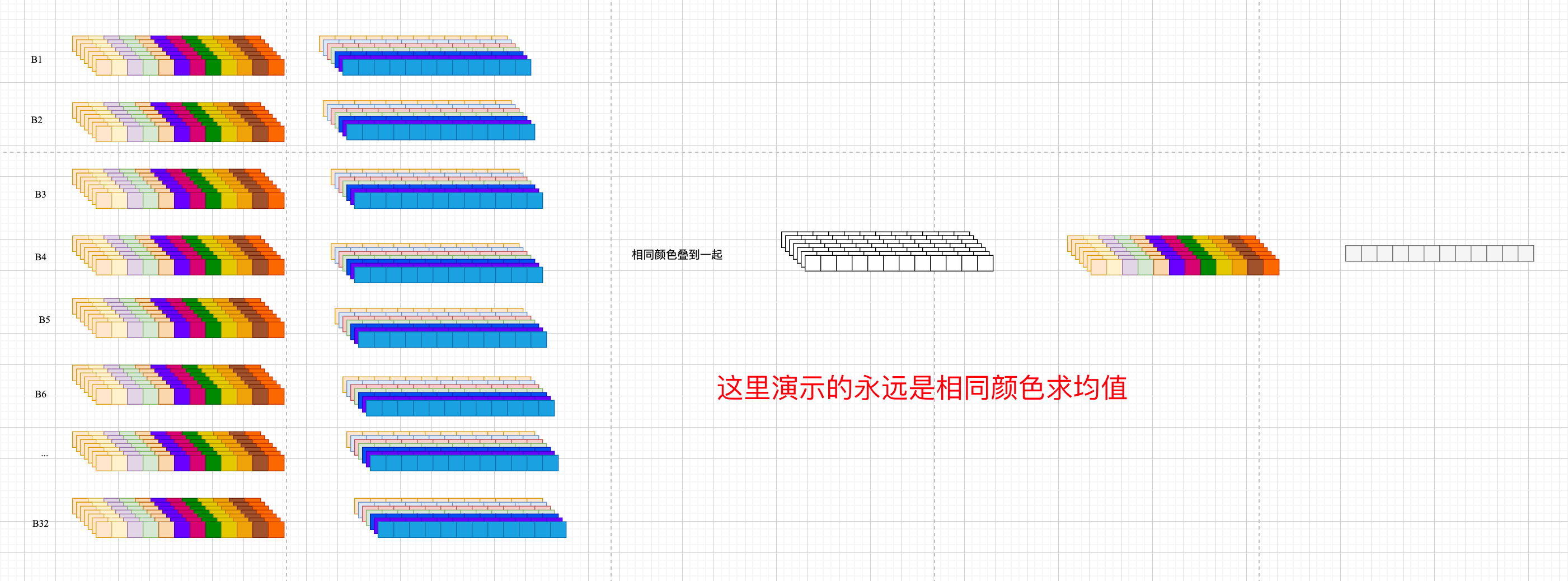

现在 B 维度上求,想象

接下来特征维度:

再画一张,每一个小方格都表示一个数字,一个 B 就是一个样本.一个样本由 96 个时间不步组成,每个时间步有 C 个特征,每 32 个样本封装成一个批次,也就是同时处理 32 个样本

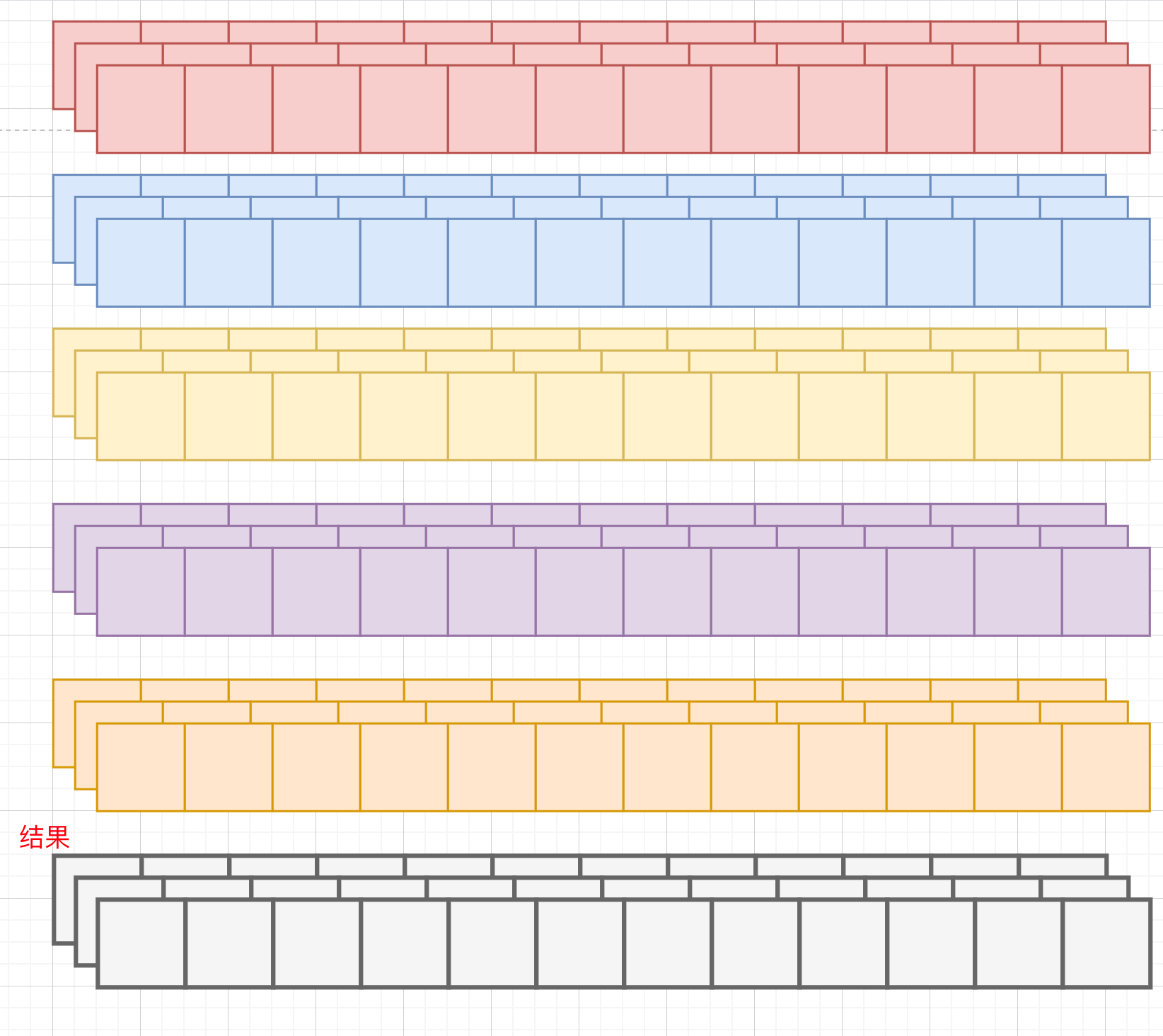

第三句, frequency_list[0] = 0 ,频率值第 0 维赋值=0,

继续看第三句,将零频率分量(直流分量)设为0,频率索引0对应的是直流分量(DC),代表时间序列的平均值,不包含任何周期信息,直流分量通常具有最大能量,如果不将其排除,后续的torch.topk会将其识别为最重要的"周期”,但它实际上不代表任何周期性, 直流分量置零使模型专注于数据的变化模式,而非静态平均水平,在周期分析中,忽略直流分量是标准做法

一句话: 只关注真正的周期性变化

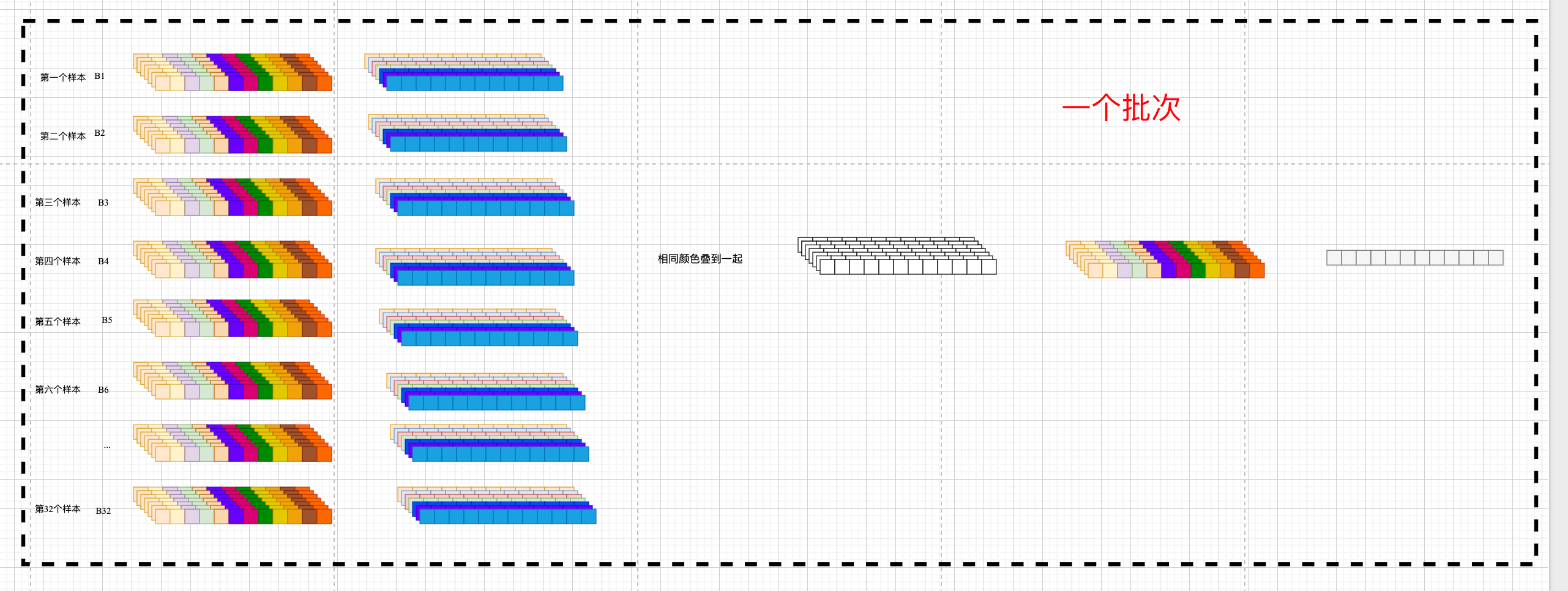

第四句: _, top_list = torch.topk(frequency_list, k)

首先,frequency_list,长这样,36 个时间步,识别最多 18 个周期,+1 个直流分量,表示振幅值,也就是每个周期或者频率的贡献度

|

|

还是从输入和输出的角度叙述,赋值 0

|

|

总的来说: 从傅里叶变换得到的频率能量分布中选择最重要的k个频率。

输入:

- 第一个参数 frequency_list:包含所有频率能量值的一维张量(已经在前一步将直流分量设为0)

- 第二个参数 k:要选择的顶部频率数量,在TimesNet中这是由 configs.top_k 指定的

返回值

torch.topk() 函数返回两个值:

- 第一个返回值:选中的k个最大能量值

- 第二个返回值:这k个最大值在原张量中的索引位置

|

|

_ 符号:表示我们忽略第一个返回值(能量大小),因为我们只需要知道哪些频率重要,不需要它们的具体能量值

top_list:获取的是k个能量最大的频率的索引

随手补充

进行自动周期识别: 能量越大的频率分量,对原始信号的贡献越大 选择top-k个频率,就是找出时间序列中最显著的k个周期模式 这些频率索引将在后续步骤中转换为实际的周期长度 ===================================

[0, 0.8, 1.5, 0.3, 0.9, 0.1, …]

对于k=3,torch.topk()会返回:

能量值:[1.5, 0.9, 0.8]

索引:[2, 4, 1]

这意味着索引2、4和1对应的频率(分别对应周期T=N/2, N/4和N/1)是最重要的三个周期模式。

关于这个频率能量表,[直流分量,T=length,T=length//2,T=length//4]

[周期=无穷(直流分量),进行一个周期(时间步长),进行两个周期(二分之时间步长),进行三个周期(三分之时间步长),…..] 这里的理解对于理解后面几句很重要

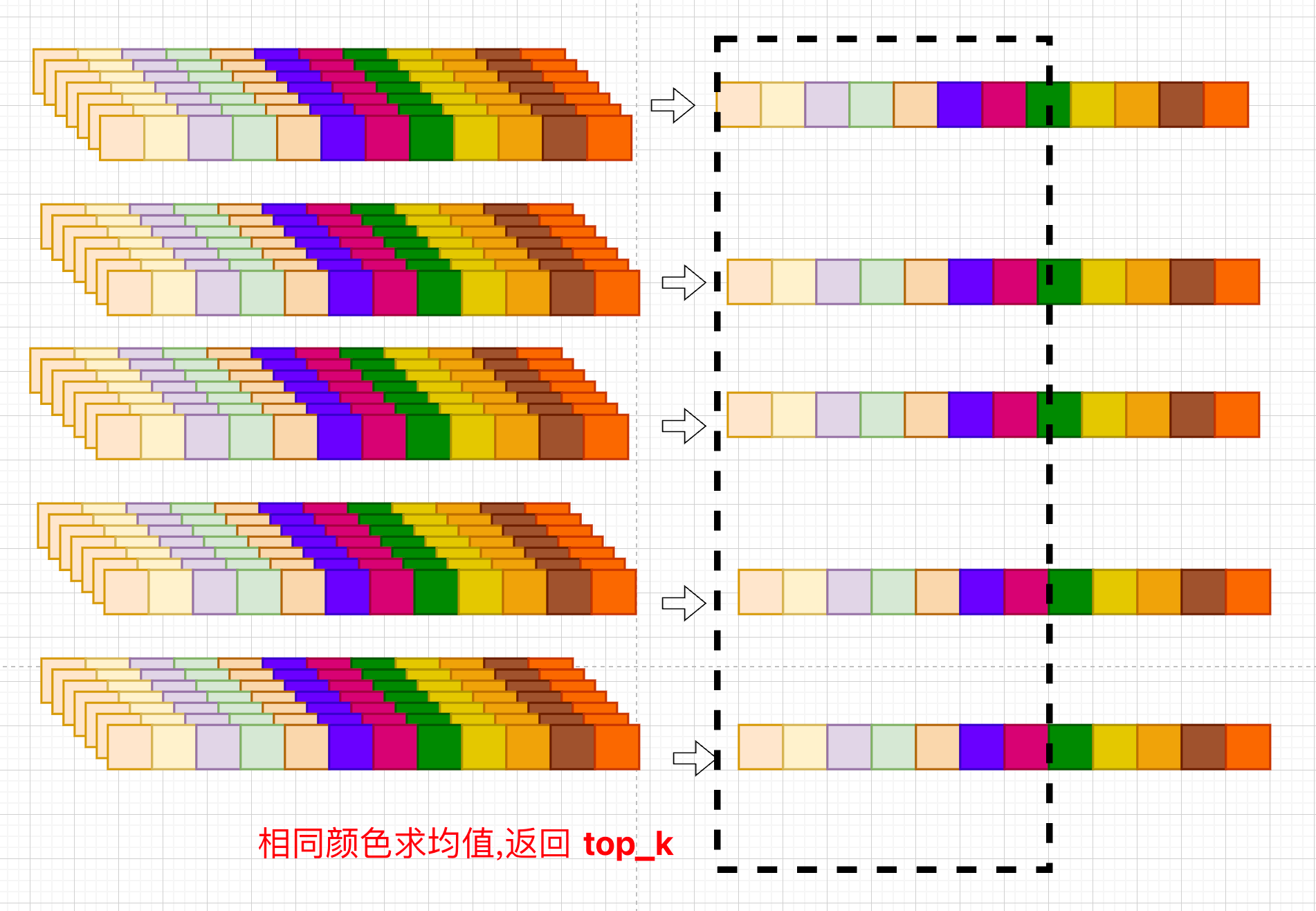

接下来后面几句

|

|

- 找出能量最大的几个频率

- 计算这些频率对应的周期长度 = 总长度/频率索引

频率与周期的对应关系正是:

| 频率索引 | 物理含义 | 对应周期 |

|---|---|---|

| 0 | 直流分量 | 无周期(或无限长周期) |

| 1 | 完成1个完整周期 | T = length |

| 2 | 完成2个完整周期 | T = length/2 |

| 3 | 完成3个完整周期 | T = length/3 |

| … | … | … |

| length/2 | 完成length/2个周期 | T = 2 (最小可识别周期) |

|

|

最后还剩返回值的理解

period 不用说了,就是返回5 个最明显的 周期

abs(xf).mean(-1)[:, top_list],这里

- xf shape=[B,(T+P)//2+1,C]

- mean(-1) [B,(T+P)//2+1]

- [:, top_list] [B,5]

再来看专业点的说法:

第一个返回值:period

- 类型:numpy数组

- 形状:[k](k个元素的一维数组)

- 内容:识别出的k个主要周期长度

- 计算方式:x.shape[1] // top_list

- 示例:对于长度为96的序列,如果top_list=[2,4],则period=[48,24],表示周期为48和24的两种模式

第二个返回值:abs(xf).mean(-1)[:, top_list]

- 类型:PyTorch张量

- 形状:[B, k](B是批量大小,k是周期数量)

- 内容:每个样本在k个主要频率上的能量值

计算过程:

- abs(xf):计算FFT结果幅度,形状[B, T//2+1, C]

- abs(xf).mean(-1):在特征维度上取平均,形状变为[B, T//2+1]

- [:, top_list]:只保留k个主要频率的能量值,形状变为[B, k]

- 用途:作为不同周期模式的权重,用于后续自适应融合

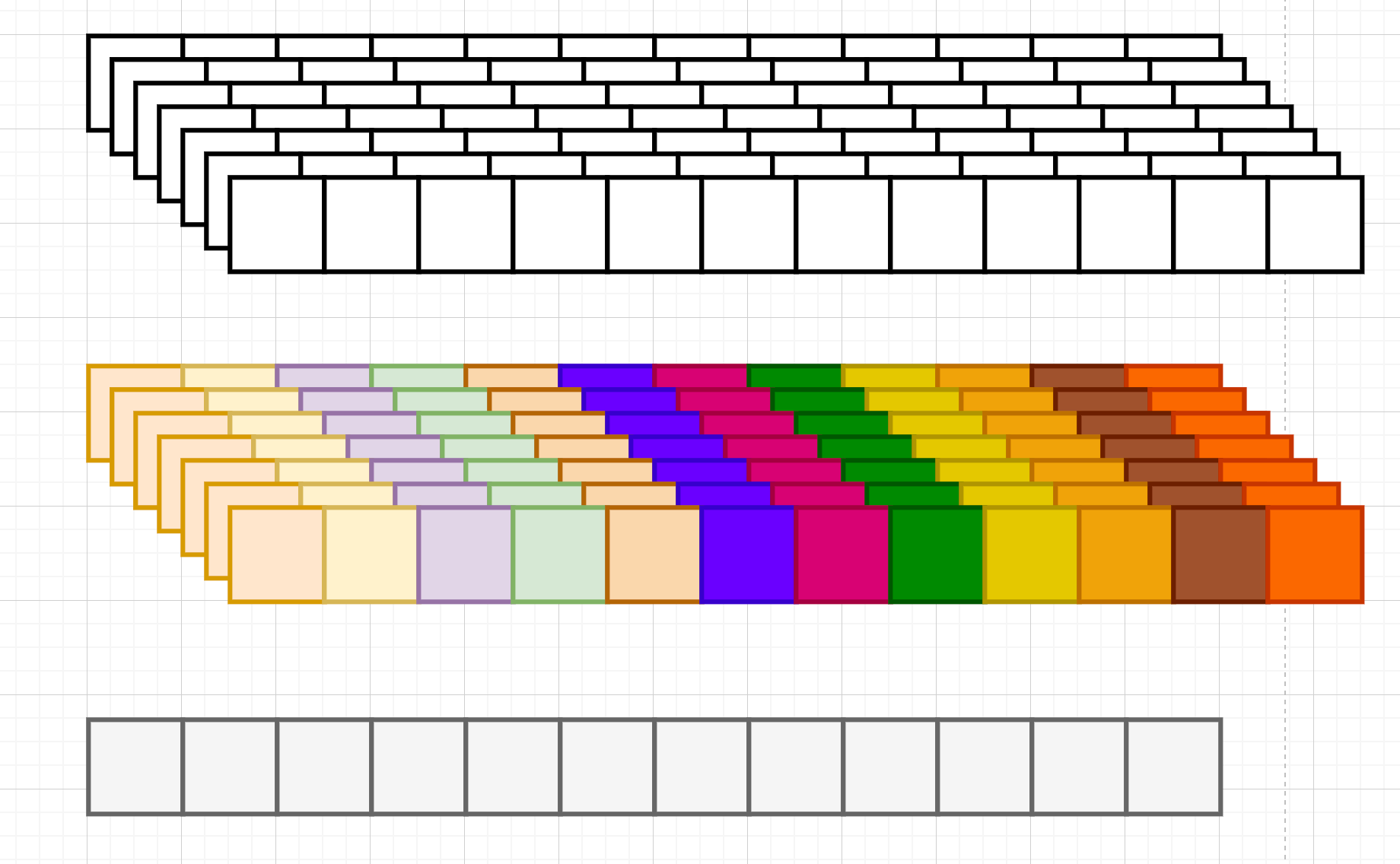

好了,终于执行完了

|

|

- [B,T+P,C] -> [B,(T+P)//2+1,C] 傅里叶分解,奈奎斯特定理

- frequency_list [(T+P)//2] 每个时间步振幅求峰值

- frequency_list[0] = 0 直流分量赋值 为 0 , 防止干扰最大周期识别

- _, top_list = torch.topk(frequency_list, k) 找出周期振幅最明显的 top k 个,周期贡献度最高,得到的是索引值

- top_list 转换类型

- period = x.shape[1] // top_list 频率索引值转化为周期

frequency_list 频率能量值表

- 索引

$[0,1,2,3,4,5,....,\frac{T}{2}]=[0,1,2,3,4,....,48]$

- 频率(奈奎斯特定理,最后一个频率一定是 $\frac{1}{2}$ )

$[,\frac{1}{T},\frac{2}{T},\frac{3}{T},\frac{4}{T},......,\frac{1}{2}]$

- 对应的周期

$[,T,\frac{T}{2},\frac{T}{3},\frac{T}{4},\frac{T}{5},...,2]$

所以, 得到的返回的是最大索引, 通过 $\frac{时间步长度}{返回的索引值}=周期$

回到 Time block forward

见第二篇