在上一篇中

FFT_for_Period返回值示例输出

|

|

FFT_for_Period 已经仔细的看过了

B, T, N = x.size() B=32,T+P=36,N=512

period_list, period_weight = FFT_for_Period(x, self.k)

period_list = array([ 6, 2, 9, 4, 36]) 周期贡献最高的五个周期分别等于 6,2,9,4,36

period_weight = 32 条时间序列 , 每个时间序列 周期贡献最高的五个周期 的振幅,都拿出来,注意,这里不是振幅,因为取了好几次平均

|

|

精确的理解:

- period_list = array([6, 2, 9, 4, 36]),这是通过FFT分析发现的5个最主要周期长度,即数据每隔6、2、9、4和36个时间步会出现一个完整的循环模式。

- period_weight.shape = [32, 5], 确实是32条时间序列(批量大小)的权重,对每条序列,提取了5个主要周期的"能量值"(不完全等同于振幅),更准确地说,这是每个序列在这5个主要频率上的平均能量贡献

frequency_list = abs(xf).mean(0).mean(-1) # 计算振幅平均值

① abs(xf):计算FFT复数系数的模(振幅)

② .mean(0):在批次维度上取平均

③ .mean(-1):在特征维度上取平均

- 返回的第二个值

return period, abs(xf).mean(-1)[:, top_list] # [B, k]形状的张量

① 将每个样本的振幅(只取特征维度平均)在k个主要频率上的值返回

- 振幅(Amplitude):对于复数FFT系数 $X_k = a_k + jb_k$,振幅是 $|X_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$

- 能量(Energy):频率分量的能量通常与振幅的平方成正比,即 $\text{Energy}_k \propto |X_k|^2$

for 循环

|

|

先看明白的这里

|

|

这里,period_list = array([ 6, 2, 9, 4, 36]),i = 0

(self.seq_len + self.pred_len) % period = 0 所以执行 else

length = (self.seq_len + self.pred_len) = 36

所以,out = x = [32,36,512] 发现周期=6

然后执行 reshape

|

|

这里的变量存储, B, T, N = x.size() 批量,时间步长度,特征维度

发现周期=6.现在把时间步拆成 [32,6,6,512] , 第一个 6是 6 个周期,第二个 6 是每个周期 6 个时间步,permute 变换维度[32,512,6,6] , .contiguous() 保证内存连续,不破坏时间步的连续性

理论上更严谨的说法

- 将一维时间序列重新排列为二维矩阵

- 行数 = length // period(周期数)

- 列数 = period(每个周期的长度)

- 转换过程:

- 从 [批量, 时间步, 特征] 重塑为 [批量, 周期数, 周期长度, 特征], 通过permute转换为 [批量, 特征, 周期数, 周期长度],适合2D卷积

- 实际意义:如果周期是24小时,那么每行代表一天的数据,整个矩阵表示多天的模式

|

|

接下来是卷积

理论讲解: 二维卷积处理

- 应用Inception卷积模块捕获时间模式

- 能同时捕获周期内(列方向)和周期间(行方向)的关系

- 二维卷积天然适合处理这种排列成矩阵的周期性数据

重塑回一维序列

|

|

- 调整维度顺序为 [批量, 周期数, 周期长度, 特征]

- 重塑回一维序列 [批量, 时间步, 特征]

- 截取原始长度(去除可能的填充部分)

看这个卷积

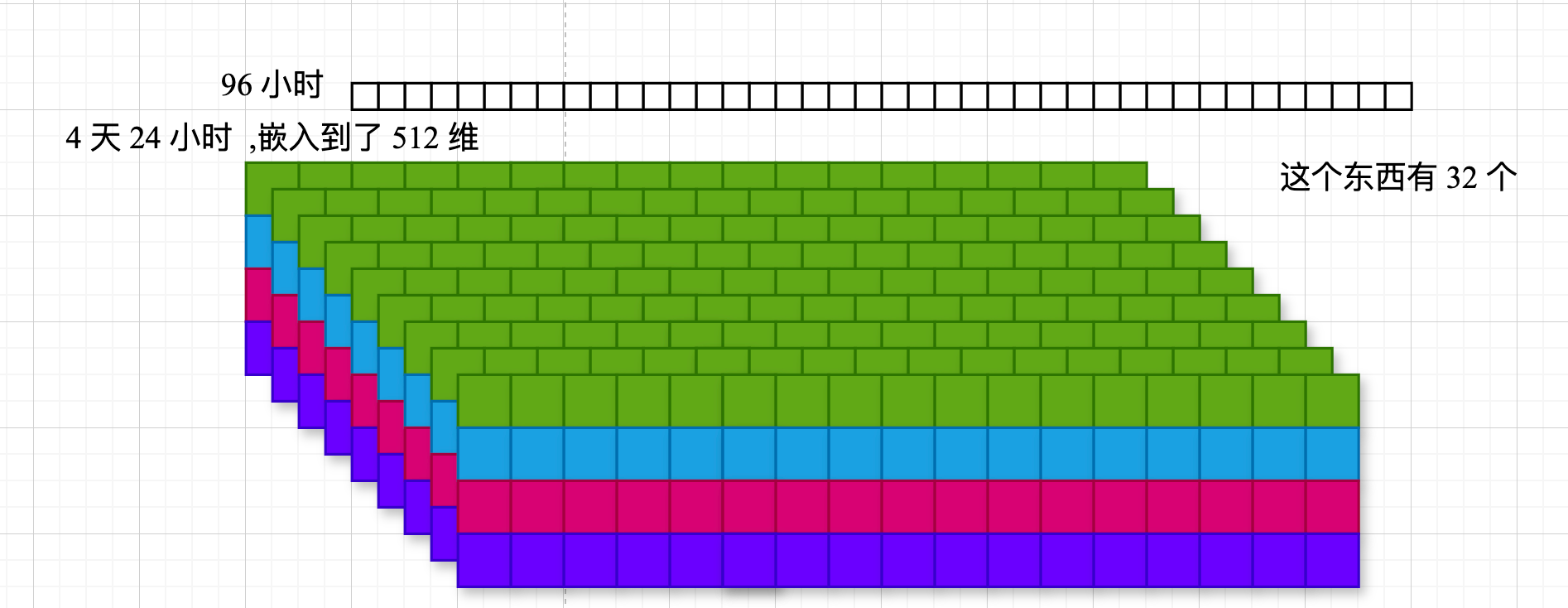

📝 图片描述: 有 512 张特征图,每个特征图尺寸是 4×24

Reshape:[32, 36, 512] → [32, 6, 6, 512]

- 32个样本

- 6个完整周期

- 每个周期包含6个时间步

- 512个特征维度

Permute(0, 3, 1, 2):[32, 6, 6, 512] → [32, 512, 6, 6]

- 调整为卷积网络期望的输入格式:[批量, 通道, 高度, 宽度]

- 特征维度变为通道维度

- 周期数和周期长度变为空间维度

- 这种重塑实际上是将时间序列表示为"图像":

每行代表一个完整周期(本例中是6个时间步)

- 共有6行,表示6个连续的周期

- 这种表示使2D卷积能够同时捕获:

- 周期内的局部模式(水平方向)

- 周期间的长期依赖(垂直方向)

- 这里文字例子是 个正方形,但是 图中特地画成 矩形的, 后面 注意看卷积是怎么做的

遗留问题

(1)conv 的处理

- (2) padding

先看 padding

padding

|

|

先看例子, 假设 :

- 总序列长度 self.seq_len + self.pred_len = 100

- 发现的周期 period = 30

计算过程:

- 检查整除:100 % 30 = 10 ≠ 0,需要填充

if (self.seq_len + self.pred_len) % period != 0: - 计算目标长度:(100 // 30 + 1) * 30 = (3 + 1) * 30 = 120 (

length = (((self.seq_len + self.pred_len) // period) + 1) * period) - 需填充长度:120 - 100 = 20 (

padding = torch.zeros([x.shape[0], (length - (self.seq_len + self.pred_len)), x.shape[2]])) - 创建形状为[batch_size, 20, feature_dim]的零张量

- 拼接得到长度为120的序列 (

out = torch.cat([x, padding], dim=1) 沿时间维度(dim=1)拼接原始数据和填充部分。)

还是拿例子对照着代码看得快

out = self.conv(out)

好了,开始看 1D 时间序列转二维, 卷积是怎么做的

这里是 Inception_Block_V1

步进 forward

|

|

用自己的话说, 首先输入 x[32,512,18,2] 18 个周期为 2 的时序链

进入 for 循环 for i in range(self.num_kernels):

遍历卷积 List,有 6 层,

|

|

分别经过 1×1 , 3×3,……,11 ×11 的卷积层, 卷积形状不变,输入通道数=512,输出通道数=2048

卷积核尺寸怎么来的

|

|

就是这样的嗷, 2 * i + 1 ,同时 padding=i 确保卷积前后的形状不变

-

每个卷积使用padding=i,确保输出形状一致

-

分别应用每个卷积核

-

将所有结果堆叠起来

res_list.**append**(self.kernels[i](x)) -

取平均值作为最终输出

res = torch.stack(res_list, dim=-1).mean(-1)

与周期性填充的关系

-

接上面的例子(周期=30,填充后长度=120):

-

数据经过reshape和permute后,形状为[batch_size, features, 4, 30](4个周期,每个周期30个时间步)

-

Inception_Block_V1同时考虑:

-

周期内关系:水平方向捕获每个周期内的模式

-

周期间关系:垂直方向捕获不同周期之间的模式

不同大小的卷积核对应不同大小的感受野:

- 小卷积核(如1×1):捕获局部精细模式

- 大卷积核(如11×11):捕获更大范围的时间依赖关系

num_kernels=6,会应用6个不同大小的卷积核:

- i=0: 1×1卷积,padding=0

- i=1: 3×3卷积,padding=1

- i=2: 5×5卷积,padding=2

- i=3: 7×7卷积,padding=3

- i=4: 9×9卷积,padding=4

- i=5: 11×11卷积,padding=5

每个卷积的输出形状都是[32, out_channels, 18, 2],因为精心设计的padding保持了空间维度不变。

重要

res = torch.stack(res_list, dim=-1).mean(-1)

将6个形状为[32, 512, 18, 2]的张量堆叠

创建新的维度,得到形状[32, 512, 18, 2, 6]

- .mean(-1):

在最后一个维度(6个卷积结果)上取平均

输出形状恢复为[32, 512, 18, 2]

|

|

这里的卷积的填充设置: (恰好滑动两次)

这些填充配置精确设计为能在宽度为2的输入上滑动恰好两次,保持输出尺寸与输入相同。

对于输入宽度=2,使用步长=1的卷积:

| 卷积核尺寸 | 填充大小 | 填充后宽度 | 滑动次数计算 | 输出宽度 |

|---|---|---|---|---|

| 1×1 | 0 | 2 | (2-1)/1+1 | 2 |

| 3×3 | 1 | 4 | (4-3)/1+1 | 2 |

| 5×5 | 2 | 6 | (6-5)/1+1 | 2 |

| 7×7 | 3 | 8 | (8-7)/1+1 | 2 |

| 9×9 | 4 | 10 | (10-9)/1+1 | 2 |

| 11×11 | 5 | 12 | (12-11)/1+1 | 2 |

滑动次数和输出高度和宽度相关

res = torch.stack(res_list, dim=-1).mean(-1)

调用torch.stack(res_list, dim=-1)时:

将6个形状为[32, 512, 18, 2]的张量

在新创建的最后一个维度上堆叠

得到形状为[32, 512, 18, 2, 6]的张量

这个6就表示从6个不同卷积核得到的6个特征图结果。随后的.mean(-1)操作会在这个维度上取平均,合并这6种不同尺度的特征。

这里涉及 torch.stack 的用法

torch.stack 的主要作用是增加一个新维度来合并张量。这是它与 torch.cat(连接张量但不增加维度)最关键的区别。

torch.stack 的工作原理

创建新维度:在指定位置创建一个全新的维度

张量要求:所有输入张量必须具有完全相同的形状

结果形状:输出张量的维度比输入张量多一个

|

|

两个要点 ① torch.stack 是增加维度合并,注意区分和 torch.cat 的区别

②是,torch.stack 增加维度,没关系呀, .mean(-1) 维度又没咯

|

|

看完了,Inception_Block_V1 的处理,上面的文本图就很清楚了

最后再看一下卷积的配置吧

(1) 确保了输入和输出的空间维度保持完全一致。

维度保持机制详解

对于输入张量形状 [batch_size, in_channels, height, width]:

卷积层参数配置:

每个卷积核大小为 kernel_size=2*i+1

对应的填充为 padding=i

步长默认为1

空间维度计算: 根据卷积公式: output_size = (input_size + 2*padding - kernel_size)/stride + 1

对于任意卷积 i:

output_height = (height + 2*i - (2*i+1))/1 + 1 = height

output_width = (width + 2*i - (2*i+1))/1 + 1 = width

通道维度变化:

输入通道数: in_channels=512

输出通道数: out_channels=2048

最终输出形状:

输入: [batch_size, in_channels, height, width]

输出: [batch_size, out_channels, height, width]

好了,回到 Time_Block forward

|

|

- 输入 out [32,512,18,2]

- 输出 out [32,512,18,2]

|

|

- 输入 out [32,512,18,2]

.permute(0, 2, 3, 1)[32,2,18,512].reshape(B, -1, N)[32,36,512]

|

|

- 这里的截取长度的操作

- padding 填充了这么多 ,

(length - (self.seq_len + self.pred_len))

① padding = torch.zeros([x.shape[0], (length - (self.seq_len + self.pred_len)),x.shape[2]]).to(x.device)

② out = torch.cat([x, padding], dim=1)

- 索引到

:(self.seq_len + self.pred_len)即可

好了,

|

|

这里的文本图:

假设输入x的形状为[B, T, N],其中:

- B: 批次大小(Batch size)

- T: 时间序列长度(self.seq_len + self.pred_len)

- N: 特征数量

- 周期为period

|

|

后续

|

|

忘了,还是从头捋一遍

|

|

第一句- 进来 B, T, N = x.size() 32,36(12→24),512

第二句period_list, period_weight = FFT_for_Period(x, self.k)

傅里叶分解, 32,19(直流分量+最小的周期是 2 个点一个周期),512

,选择前 5 个贡献度最高的周期,比如 3,7,12…

period_list 示例输出 array([ 6, 2, 9, 4, 36])

第三句 for i in range(self.k): for 循环遍历 top k 周期

period = period_list[i] 比如得到 第一个最明显的周期 6

第四句,if 循环 if (self.seq_len + self.pred_len) % period != 0:

判断是不是被整除 比如 现在 36 识别的周期是 6 ,可以整除,执行 else

|

|

就是这句,也就是完整的周期长度

|

|

后面就是 out 的输出了

现在看 if 是怎么填充的

|

|

比如,周期识别到的是 7,长度是 36,那就得填充了,5 个周期=35,6 个周期=42,padding=42-35=7,然后 cat 上 变成 32,42,512 去做卷积

|

|

接下来重塑形状,B,周期长度,周期数,512

permute 成 B,512,周期长度,周期数

|

|

接着卷积,捕捉周期内和周期间的相关关系,o,self.conv

|

|

是这样的东西,这里是不变形状的卷积,(全是填充,但是我怀疑,这里你填这么多,肯定有误差)

|

|

接下来恢复形状,[32,512,6 的周期长度,6 个周期数] permute 成 [32,6 的一个周期长度,6 个周期数,512 维度],reshape 成 [32,时间步长,512]

别晕,好好看看这里

|

|

这里的 permute 或者 reshape 都是为了 self.conv 做准备的

[批次,时间步,特征]

reshape[批次,几个周期 比如 4 天,一个周期长度 24 小时,特征维度]permute 成[批次,特征维度,4 天,24小时] 保证内存的连续性

好了,可以 conv 了,[4 天,24 小时]卷积把

捕捉好特征后,输出也是 [批次,512,4 天,24 小时] permute 成[批次,4 天,24 小时,512] reshape 成 [B,96 小时,512]

|

|

一个周期的特征捕捉好了就存起来备用

96 个时间步,识别到 24 小时的周期,32 小时的周期 ….等等,res就 append 几次,这里就是 append topk 次

|

|

stack 增加维度堆叠 [B,96 小时,512,使用的 topk 个周期]

接下来这里

|

|

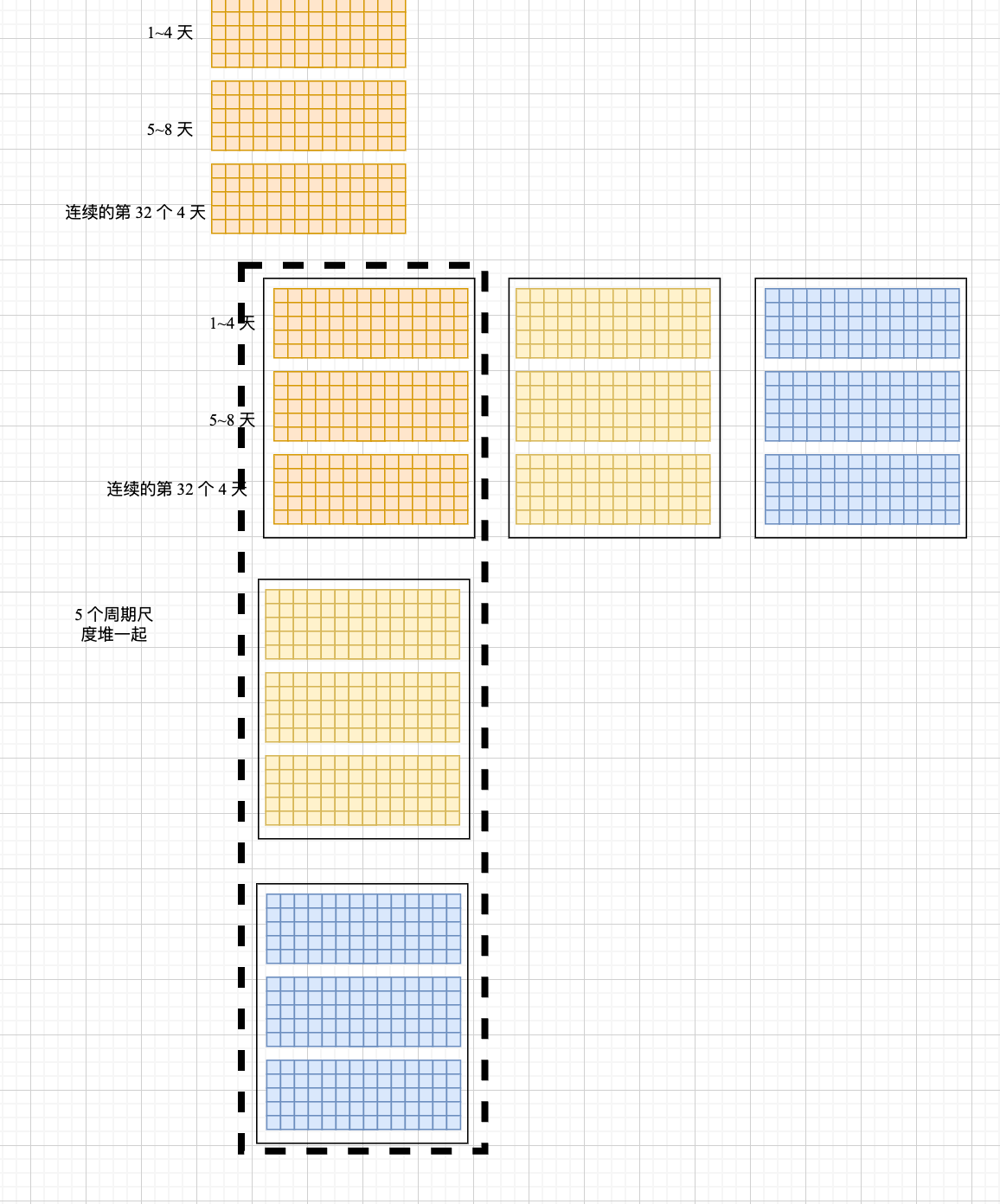

res = torch.stack(res, dim=-1)这句话讲过了,堆叠成形状为[B, T, N, k]的张量,其中k是使用的周期数量(top_k)- 后面讨论的对象都变成了

period_weight

这是 period_list, period_weight = FFT_for_Period(x, self.k) 的返回值

period_list的示例输出是

period_list = array([ 6, 2, 9, 4, 36]) 周期贡献最高的五个周期分别等于 6,2,9,4,36

period_weight = 32 条时间序列 , 每个时间序列 周期贡献最高的五个周期 的振幅,都拿出来,注意,这里不是振幅,因为取了好几次平均 ,形状是 [32,5]

period_weight 见本篇的开头

- period_weight = F.softmax(period_weight, dim=1)

32 条时序链,每条链 96 个时间步,识别到的 top5 个周期能量,,96 个时间步浓缩成了 5 个周期,所以形状是 [32,5],也许从某种意义上说,96 个时间步被 5 个周期表示了,5 个周期的度量,是能量值

好了,继续 dim=1,[32,5]->[32,5] 同一个周期的 softmax,指数归一化

|

|

[B,k]

① period_weight.unsqueeze(1) → [B, 1, k]

② period_weight.unsqueeze(1) → [B, 1, 1, k]

③ period_weight.repeat(1, T, N, 1) → [B, T, N, k]

[批次,top5 能量值] repeat [批次,96 时间步,512 维,5 个周期]

|

|

这句, 加权聚合:res形状:[B, T, N, k](批次、时间步、特征、周期数)

period_weight形状:[B, T, N, k]

res * period_weight:逐元素乘法,对每个周期应用其权重

torch.sum(…, -1):沿着最后一个维度(周期维度)求和,得到[B, T, N]

|

|

以实际例子讲解这个过程

第一句; B, T, N = x.size() 32,96 个时间步,512 维

第二句period_list, period_weight = FFT_for_Period(x, self.k)

识别到周期 (period_list)32,24,42 (period_weight) (32,24,42)在 32 条时间链的能量值(差不多振幅的平均吧)

第三句 for i in range(self.k): for循环

先是 if 条件句,将序列长度填充好 周期长度的整数倍,不仔细看了

下一句 out = out.reshape(B, length // period, period, N).permute(0, 3, 1, 2).contiguous()

重塑形状 [32,4 天,24 小时,512] permute [32,512,4 天,24 小时]

out = self.conv(out) 分别对 [4 天,24 小时] 执行两次 1×1 卷积,3×3 卷积,5×5 卷积,7×7 卷积,11×11 卷积,这里补充一下,卷了这么多次是怎么融合结果的 res = torch.stack(res_list, dim=-1).mean(-1) stack 增加维度卷积,在 mean 又恢复维度了,就叫做融合了,回来,总之 两句话吧①多尺度卷积,不变卷积②每个尺度卷积两次

out = out.permute(0, 2, 3, 1).reshape(B, -1, N) ,卷完了,[32,512,4 天,24 小时],32 是啥呢?第一个 4 天(14 天),第二个 4 天(58 天),(….),第 32 个 4 天,这是时序的样本组织形式,继续把,permute 成[32,4 天,24 小时,512 维],reshape 成[32,96 时间步,512 维]

res = torch.stack(res, dim=-1) 增加维度堆叠 [32,96 个时间步,512 维,5个周期尺度],不太好想象了,画图!还好是 4 维的

out = out.permute(0, 2, 3, 1).reshape(B, -1, N) ,[32,512,4 天,24 小时]

res = torch.stack(res, dim=-1) [32,96 个时间步,512 维,5个周期尺度]

5 个周期,分别不同尺度的卷,卷完了得到每个尺度卷完的结果,还是把 [32,96 个时间步,512 维] 看成一个表示

下一句: period_weight = F.softmax(period_weight, dim=1)

[32,5]1~4 天上,5 个尺度平均能量值 softmax 归一化一下

比如: [[0.3,05,0.2]

[0.1,0.7,0.4]]

下一句 period_weight = period_weight.unsqueeze( 1).unsqueeze(1).repeat(1, T, N, 1)

扩展维度,5 个平均能量值 比如 24 小时的,32 小时的,42 小时的的能量值(3 个嘛)

32 个样本,每个样本 5 个周期的权重

复制,第0个样本,特征 0 的5 个权重值

第0个样本,特征 1 的5 个权重值

第0个样本,特征 512 的5 个权重值

第个样本,特征 0 的5 个权重值

第个样本,特征 1 的5 个权重值

第32个样本,特征 512 的5 个权重值

丢时间步了

哦,这里你得这么理解

|

|

重点在 (重复T×N次)

复制,第0个样本,第0个时间步,特征 0 的5 个权重值

第0个样本,第0个时间步,特征 1 的5 个权重值

第0个样本,第0个时间步,特征 512 的5 个权重值

,第0个样本,第0个时间步,特征 0 的5 个权重值

第0个样本,第96个时间步,特征 1 的5 个权重值

第0个样本,第0个时间步,特征 512 的5 个权重值

第32个样本,第0个时间步特征 0 的5 个权重值

第32个样本,第0个时间步,特征 1 的5 个权重值

第32个样本,第0个时间步,特征 512 的5 个权重值

第32个样本,第0个时间步特征 0 的5 个权重值

第32个样本,第96个时间步,特征 1 的5 个权重值

第32个样本,第96个时间步,特征 512 的5 个权重值

period_weight.unsqueeze(1).unsqueeze(1).repeat(1, T, N, 1)

|

|

具体来说:

-

对于第0个样本:

- 时间步0, 特征0: [w₀₁, w₀₂, w₀₃, w₀₄, w₀₅]

- 时间步0, 特征1: [w₀₁, w₀₂, w₀₃, w₀₄, w₀₅]

- …

- 时间步0, 特征511: [w₀₁, w₀₂, w₀₃, w₀₄, w₀₅]

- …

- 时间步95, 特征511: [w₀₁, w₀₂, w₀₃, w₀₄, w₀₅]

-

对于第1个样本:

- 所有位置: [w₁₁, w₁₂, w₁₃, w₁₄, w₁₅]

…以此类推直到第31个样本

这种设计确保了:

- 每个样本使用自己的周期权重(因为第一个维度不复制)

- 同一样本内的所有时间步和特征位置使用相同的周期权重

- 最终可以通过元素级乘法和求和,实现对不同周期特征的加权聚合

其实这里我还是有点理解的不透彻,就这样吧

终于来到了最后一步

|

|

聚合

res.shape = torch.Size([32, 36, 512, 5])

period_weight.shape = ([32, 36, 512, 5]

对应位置相乘,在相加,形状变成 [32, 36, 512]

|

|

残差连接

|

|

返回,多巧,形状还是 [32, 36, 512]

回到 TimesNet forward

|

|

- 执行两次TimesBlock处理。实现多层TimesBlock的堆叠

分层特征提取:不同层可以捕获不同尺度和复杂度的时间模式

📝 (重点在这儿)

- 较浅层可能捕获简单的周期性模式

- 较深层可以捕获更复杂的长期依赖关系

|

|

感觉后面没啥好说的了

EncoderOnly 的结构

- 单向处理流程:数据经过嵌入层、多层TimesBlock处理,最后通过投影层输出结果

- 无解码器组件:没有使用Transformer典型的解码器结构(如交叉注意力、掩码自注意力等)

- 堆叠式架构:多个TimesBlock按顺序堆叠,类似于Transformer编码器中的多层结构

- **不使用自注意力机制:**传统Transformer编码器依赖自注意力,而TimesNet使用FFT分析和2D卷积

- 周期性建模:通过FFT识别主要周期,将时间序列重新整形为二维表示进行处理

特征维度投影

|

|

看这儿

输入 enc_out [32,36,512] (批次大小, 时间步长, 特征维度)

self.projection Linear(in_features=512, out_features=7, bias=True)一个线性层 换维度

dec_out [32,36,7] 将高维特征(512维)映射到低维输出空间(7维),完成模型的特征提取

反归一化处理

|

|

对进行的归一化操作的逆运算,目的是将标准化后的值转换回原始数据尺度

乘以标准差

stdev[:, 0, :]:提取每个批次的标准差,形状为[32, 7]

.unsqueeze(1):增加时间维度,形状变为[32, 1, 7]

.repeat(1, self.pred_len + self.seq_len, 1):在时间维度上重复,形状变为[32, 36, 7]

dec_out * (…):将每个位置的值乘以对应的标准差,恢复原始数据的"幅度" 加上均值

means[:, 0, :]:提取每个批次的均值,形状为[32, 7]

同样进行维度扩展成[32, 36, 7]

dec_out + (…):将值加上对应的均值,恢复原始数据的"位置"

嗯,也是的 means 和 stdev 的维度是 [32,1,7] 都是在时间步维度上计算的

这里的 unsqueeze 是repeat 的操作不明白的….

在挣扎一下:

初始形状:

stdev的原始形状为[B, 1, C]

stdev[:, 0, :]取出每个批次的标准差,形状变为[B, C]

unsqueeze操作:

stdev[:, 0, :].unsqueeze(1) → 形状变为[B, 1, C]

这一步添加了一个"时间维度"的占位符

repeat操作:

.repeat(1, self.pred_len + self.seq_len, 1)参数含义:

第一个参数1: 在批次维度上不复制

第二个参数self.pred_len + self.seq_len: 在时间维度上复制此次数

第三个参数1: 在特征维度上不复制

结果形状: [B, self.pred_len + self.seq_len, C]

形象类比

想象有一个矩阵[[5, 6, 7]],形状为[1, 3]:

**unsqueeze(0)**会增加第0维:

|

|

**repeat(2, 3, 1)**会复制:

|

|

形状变为[2, 3, 3]

|

|

dec_out[:, -self.pred_len:, :] # [B, L, D]

后面就截取出来 预测长度,模型就完事咯

嗯,倒是提醒我还有一些 疑问了,前面还没仔细看

见第三篇,查漏补缺